Ввод электричества в дом – работа, связанная с монтажом коммуникаций, и решение административных вопросов. Подключение здания к электричеству – процедура регламентированная, выполняется согласно определенным нормам.

Административно-правовые вопросы

- разрабатывают проект ПВЭ, в котором описывают внутреннюю электросеть и количество потребителей;

- рассчитывают мощность потребителей, устанавливают параметры выделяемой мощности и потребительский лимит;

- определяют техусловия эксплуатации – способ подключения, особенности коммуникаций, инженерные нюансы;

- подают в выбранную сетевую организацию заявку на подключение.

Документ рассматривается конторой в течение 15 дней.

Если решение положительное, владелец дома подготавливает следующие документы:

- копию свидетельства о праве на здание или на земельный надел;

- схему энергоприемников;

- разрешение на строительные работы;

- заявление о подключении в унифицированной форме, где указываются паспортные данные заявителя, сроки создания проекта и ввода в эксплуатацию, название компании-провайдера.

После рассмотрения документов компания-провайдер составляет договор. При заключении соглашения пользователь подает договор в сетевую организацию.

Собственно подключение может выполнить подрядчик с лицензией, бригада РЭС или даже сам собственник.

Выбор кабеля для подземного ввода электричества

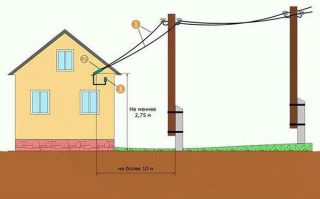

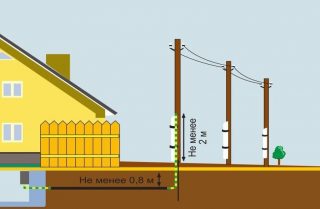

Ввод электричества может выполняться 2 путями: воздушным или подземным.

Воздушный вариант недорог в исполнении, однако основная часть кабеля при этом остается на виду. При прокладке под землей снижается вероятность повреждения проводов. Такой метод надежней, но и дороже.

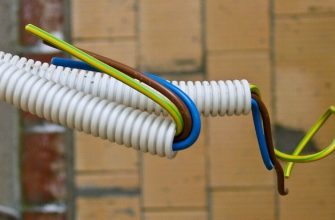

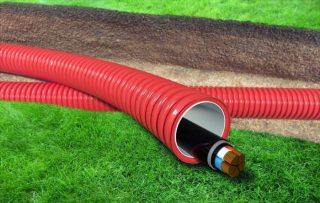

Кабель для прокладки в земле выбирают с учетом количества потребителей и условий эксплуатации. Берут именно кабель, то есть линию, состоящую из нескольких проводников с собственной изоляцией и защитной оболочкой.

Для прокладки под землей требуется вариант с бронированной оболочкой из металлической ленты. Хотя прочность такой оболочки высокая, бронекабель рекомендуют укладывать в пластиковой гофре или асбестовых трубах, чтобы снизить вероятность повреждений.

Чаще всего применяют кабели типа АВБбШв и ВБбШв.

- АВБбШв – бронированный кабель для прокладки в земле с алюминиевыми проводами в изоляции ПВХ. Бронированная оболочка изготовлена из оцинкованной стали, внешняя – из поливинилхлорида. Жилы могут быть цельными или представлять собой скрутку из проводов меньшего диаметра. Кабель применяют для сетей с напряжением до 3 кВт. Стандартный срок эксплуатации – 30 лет.

- ВБбШв – имеет сходную конструкцию, но вместо алюминиевых проводов используются медные. Такой вариант чаще применяют для наружной проводки по бетонным ограждениям и стенам.

Допускается использовать небронированный провод, наподобие, АВВГ. Обязательное требование при его монтаже – укладка в асбестовую трубу.

Как рассчитать сечение

Рассчитывают кабель по мощности.

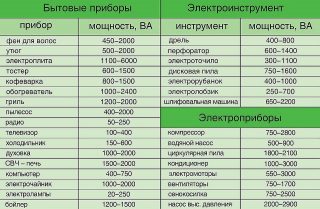

Определяют суммарную мощность всех используемых приборов и тип напряжения – на 220 В или 350 В.

Выбирают силовой кабель – с медными или с алюминиевыми жилами, а также тип проводки – закрытый или открытый.

Суммируют мощность всех аппаратов с учетом возможности одновременного включения. То есть складывают все мощности и умножают на коэффициент сопротивления. Последний рассчитывают так:

- 1 прибор включен – коэффициент равно 1;

- 3–4 прибора – 0,8;

- 5–6 – 0,74;

- более 6 – 0,7.

Умножают результат на коэффициент запаса – 1,15–1,2. Он учитывает возможность включения новых аппаратов.

По суммарной мощности определяют сечение проводника. Пользуются готовой таблицей для расчета из ПУЭ.

- I = (P ·Кс) / (U · cos ϕ);

- P – суммарная мощность всех приборов;

- K – коэффициент одновременного включения равный 0,75;

- U – 220 В.

Затем рассчитывают сечение проводки по формуле:

R = ρ · L/S.

Учитывают потерю напряжения по длине – R = dU/I, и определяют минимальное сечение кабеля. Так как используются многожильные провода, результат делят на число жил, и по этому показателю выбирают в таблице вариант, наиболее близкий.

Прокладка кабеля под землей

- От столба до места входа проводника копают траншею глубиной в 70–90 см.

- На дно утрамбовывают 20 см песка – он выполняет роль дренажа.

- Кабель в траншею укладывают волнообразно, как бы с запасом. Спуск со столба выполняют в трубе высотой не менее 2 м.

Закапывают траншею после ввода кабеля в дом и проверки работы.

- Выкапывают траншею такой же глубины. Утрамбовывают на дно песок.

- Укладывают трубу необходимого диаметра.

- Протягивают кабель. Провод должен лежать свободно, а не в натяжку.

- Траншею с ПНД-трубой сначала засыпают песком, слоем в 10 см, а потом землей.

На неустойчивых грунтах провод укладывают в металлическую гофру. Укладывают трубы таким же образом, как и ПНД, с небольшим нахлестом. При поворотах изгиб выполняют с большим радиусом. Металлическую гофру засыпают битым кирпичом и щебнем, порой керамзитом, чтобы улучшить теплоизоляцию.

При укладке кабеля на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод требуются дополнительные мероприятия. Чтобы провод не оказался в воде, из кирпичей или бетонных блоков на дне траншеи сооружают водоотводный лоток. Сверху он закрывается бетонными плитками.

Ввод кабеля в дом

В первом случае в стене проделывают канал и закладывают в него трубу – пластиковую или металлическую. Конец провода пропускают сквозь трубу.

Если вводят через фундамент, отверстие высверливают в нем. Затем в отверстие вставляют отрезок стальной трубы и фиксируют ее бетонным раствором. Трубу с обеих сторон изолируют негорючим материалом. Затем проводят кабель сквозь гильзу.

Проводят подводку через настил. В деревянном полу высверливают отверстие под трубу. Если пол бетонный, лучше провести кабель через стену.

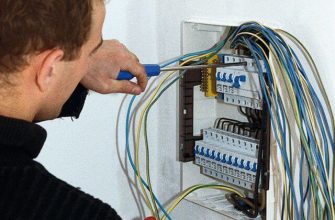

Подключают провод к аппарату и проверяют функциональность сети.

Со стороны щитка нужно выполнить заземление.

Прокладка электрического кабеля под землей занимает больше времени и обходится дороже. Однако такой вариант долговечней и надежней по сравнению с прокладкой по воздуху.